En esta noticia

La economía azul es un modelo económico que aprovecha los recursos fluviomarítimos para generar riqueza y bienestar, al mismo tiempo que protege los ecosistemas.

Si se la calcula en su totalidad como una economía nacional sería la séptima más importante del mundo. Si fuese un país, el océano sería miembro del G7.

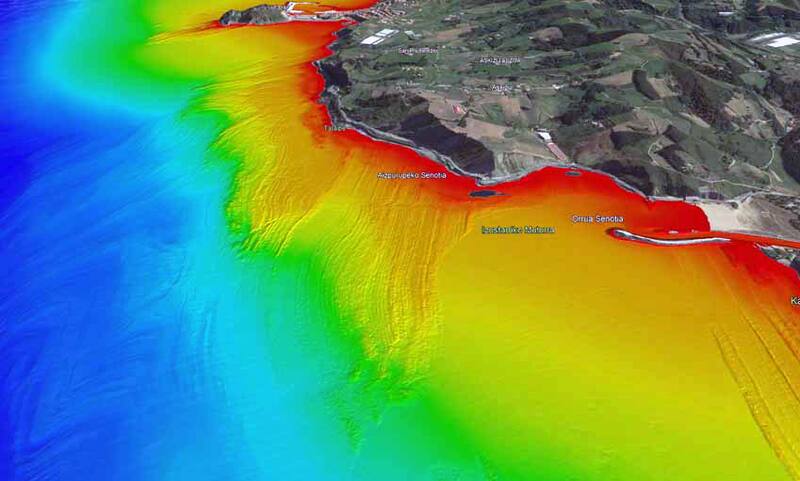

Para su desarrollo y crecimiento, mucho tiene que ver la información que surge de la cartografía de los fondos de ríos y mares.

Un reciente informe, elaborado por Eunomia Research & Consulting (Eunomia), define la relación costo-beneficio de la cartografía de los fondos marinos para la economía del Reino Unido en diversos sectores como el transporte marítimo, puertos, energía en alta mar y turismo.

El estudio calcula que la ganancia en su Zona Económica Exclusiva ronda los u$s 11.800 millones anuales, frente a una inversión estimada en u$s 136 millones cada año. Esto representa un lucro de u$s 86 por cada dólar gastado.

En Estados Unidos, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por su sigla en inglés) también tiene claro este tema. Casi el 40% de la población del país vive en condados costeros los que a su vez aportan u$s 9.000 millones a su economía.

La cartografía de los fondos marinos y fluviales tiene el potencial de impulsar el crecimiento y la innovación al mejorar la seguridad de la navegación, apoyar la creación de empleo y facilitar el desarrollo económico.

La información precisa de los fondos de ríos y mares es esencial para la elaboración de cartas náuticas que permitan el paso seguro de los buques y consoliden el comercio por agua. Estos datos son fundamentales para sectores como energía, pesca, acuicultura en alta mar, defensa y telecomunicaciones, porque identifican los emplazamientos adecuados para cada desarrollo.

Más allá de sus aplicaciones comerciales, también contribuye a la protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos acuáticos. Estos datos ayudan a establecer zonas de conservación para proteger los hábitats y controlar los niveles de erosión y desprendimiento en el lecho de ríos y mares.

Batimetría colaborativa

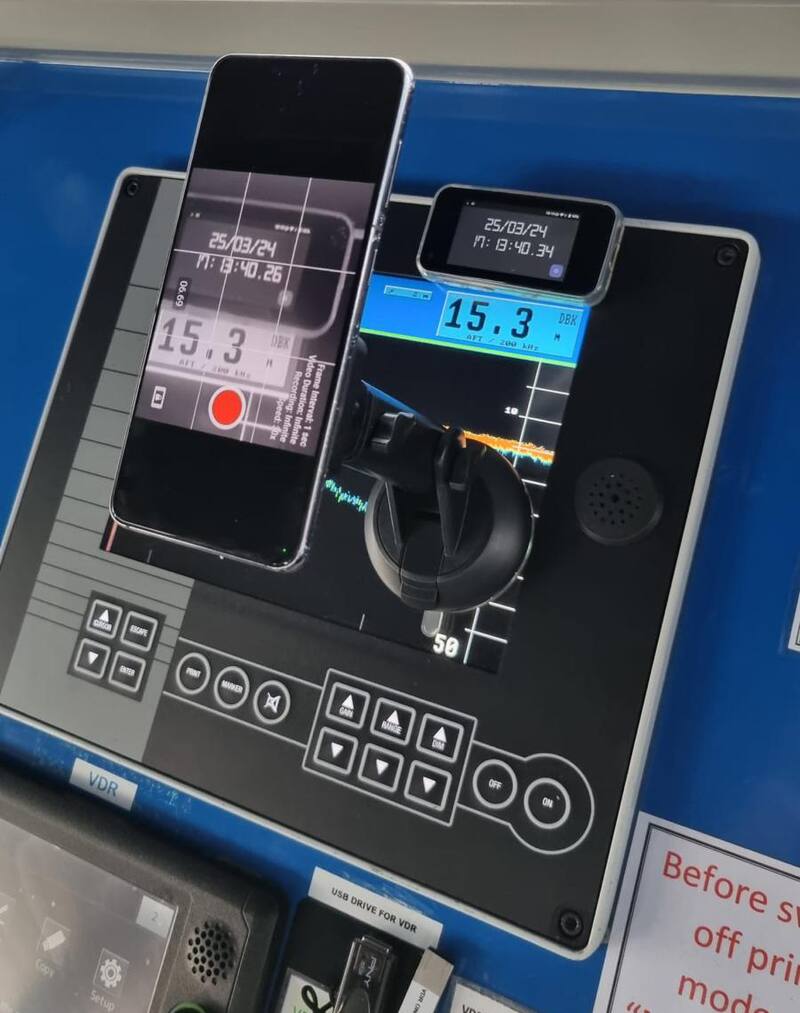

En este escenario, talla cada vez más fuerte la batimetría colaborativa (CSB por sus siglas en inglés), donde se utilizan los datos voluntarios de cualquier buque que disponga de una plataforma tecnológica específica. Un caso exitoso en este rubro es el de OptiRiver, que ya está realizando pruebas de campo en Argentina.

Los parámetros medidos rutinariamente, como la profundidad bajo la quilla y la posición, pueden almacenarse, cargarse y aportarse desde un Sistema de Carta Electrónica que participe en la Iniciativa CSB de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). También se puede compartir, cotejar y poner a disposición de la comunidad a través del Centro de Datos para Batimetría Digital de la OHI (DCDB).

Para tal fin se llevó a cabo una iniciativa internacional dónde se le solicitó a cada país si deseaba poner a disposición esa información a terceros. En 2020 el Gobierno argentino se opuso y con esta decisión, que se mantiene vigente hasta la actualidad, está quedando fuera de información valiosa para el desarrollo y crecimiento de su economía azul.

Los organismos estatales de la mayoría de los países ya comprendieron que no tienen suficiente presupuesto para medir en detalle todos los lechos en ríos, puertos y mares. Empezaron a confiar entonces en la información aportada por empresas externas que la recopilan con fines privados. La firma FarSounder, por ejemplo, se unió a esta iniciativa y se convirtió en "nodo de confianza" de la NOAA.

Sin embargo, la Argentina, cuya estructura estatal para puertos y vías navegables está siendo reducida para achicar el pesado déficit fiscal, no cuenta con esta posibilidad, a pesar de que empresas como OptiRiver estarían dispuestas a aportar la información que vienen recopilando en las vías navegables del país.

Es de esperar que la actual administración tome en cuenta esta situación y se ponga a tono con una tendencia mundial que parece irreversible.